范国强:永不落伍的 忧患意识和担当精神

5月21日,北京大学教授、范仲淹三十世孙范国强走进泰州第125期百姓大学堂,讲述《<岳阳楼记>里品范仲淹》。

范国强,北京大学历史文化研究所常务所长、博士、教授,全国性社团专家评估组组长,中国范仲淹研究会会长,范仲淹三十世孙。在中央电视台主讲《忧乐范仲淹》、《蒙元帝国崛起之探秘》、《鉴史问廉》、《中国之路》、《中国通史》等重大专题纪录片。在全国高校、机关、部队、社会开展《〈岳阳楼记〉的美学价值与文化思考》、《〈岳阳楼记〉的核心思想与当代意义》等系列讲座巡讲,受到广泛好评,影响深远。

在当天的讲座中,范国强结合史料介绍了范仲淹的生平和《岳阳楼记》的创作背景。他以“范公精神”为切入点,从中华古典文化的传承发展与哲学思想、研究价值讲起,全方位、多角度地展示了《岳阳楼记》这一经典名篇中所蕴含的人生哲理美学价值。

“进入二十一世纪的今天,在我们物质已经高速发展的今天,大家都在思考一种文化的需要,一种精神的需要,那么这种文化和精神的需要,恰恰就是系统的平衡的充满着辩证哲理的忧患意识和担当精神。《岳阳楼记》里范公所提倡的就是忧患意识和担当精神的结合,这给我们后人留下一笔非常宝贵的精神财富和一种动力。”

《岳阳楼记》的思想之美

《岳阳楼记》的思想之美

中西方美学,都把美学研究的目标聚焦于人类审美为自身的特殊领域,以审美活动为具体研究对象,通过探讨审美活动中起主导作用的人的精神世界,来追踪与建构人类审美价值体系。

创作于北宋庆历六年(1046年)的《岳阳楼记》,一经问世文人雅士就争相传颂,爱不释手。在古代被收入《古文观止》,在当代被收入中学语文教材,成为古今莘莘学子的必读范文。在中国,只要有中学以上文化水平的人,都知道《岳阳楼记》,都喜欢《岳阳楼记》,因而也知道范仲淹。可见《岳阳楼记》的魅力之大,影响之广。

2008年,我国当代作家、文学评论家梁衡在《〈岳阳楼记〉留给我们的文化思考与政治财富》一文中指出:“文章是思想的载体、艺术的表现。我向来主张文章为思想而写,为美而写。当然,读文章也应从这两方面来读。如果让我在古今文章中选一篇最好的,那就是范仲淹的《岳阳楼记》。”

美学是哲学的一个分支。多少年来我一直在思索这样一个问题:范仲淹在《岳阳楼记》中所展现的精神世界里,“不以物喜,不以己悲”仿佛是一种“出世哲学”;而“居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君”“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”是一种强烈的“忧患意识”,则更像是“入世哲学—担当精神”。入世和出世是对立的,正如现实主义与理想主义是对立的一样。但是“范公精神”令人信服的恰恰是在这两极对立中寻求到一种完美的综合。

按著名哲学家冯友兰的说法:“能够不仅在理论上,而且在行动中实现这种综合的,就是圣人。他既入世,又出世;中国圣人的这种品格可以用‘内圣外王’四个字来刻画。内圣,是他的内心致力于心灵的修养;外王,是说他在社会活动中好似君王。”范仲淹就是冯友兰所描述的这样一位圣人。著名哲学家、美学家宗白华、朱光潜也有类似的论述:“人要有出世的精神才可以做入世的事业。”

正确的世界观、人生观、价值观是正确的审美观的基础。范仲淹的道德文章、散文诗赋,反映了范仲淹的审美情趣和思想品格。朱熹称颂范仲淹“天地间气,第一流人物”,黄庭坚评价“当代文武第一人”,王安石拜为“一世之师”。南宋学者刘祁点评范仲淹“知行合一,进退如一。”明代学者王真赞扬范仲淹“其德业之盛,不愧乎古人。”

小文章大学问。《岳阳楼记》展示了中国知识分子至圣至贤的人生品格,影响了一代又一代人。它蕴含着丰富的哲学内涵与极高的美学价值。

《岳阳楼记》的人格之美

范仲淹与北宋思想哲学。在中国古代思想史上有两个“轴心时代”。一个在春秋战国时期,涌现出老子、庄子、孔子、孟子、墨子、韩非子等诸子百家。一个在北宋时期,涌现出范仲淹、胡瑗、孙复、石介、张载、程颐、程颢、周敦颐等著名的思想家。

作为北宋杰出的思想家,范仲淹常运用新儒学之精华、要义,诠释天、地、人“三材”的辩证关系,并编写与教授《易义》,系统地分析社会、政治、经济、文化、民族和军事的各种矛盾,用“穷则变、变则通、通则久”的哲学思想,指导自己的社会实践、政治变革和文学创作。

范仲淹兴教办学的五项举措:改革科举考试、广兴州县办学、力荐明师执教、选拔培育人才、倡导义庄义学。范仲淹选拔和培养一大批杰出的人才。他们之中有著名的政治家富弼、范纯仁、王安石、张方平;军事家狄青、种世衡,教育家胡瑗、孙复、王洙;文学家欧阳修、苏舜钦,思想家张载、程颢、程颐、周敦颐、李觏;理财家许元等等,都各有重大建树。

范仲淹是北宋诗文革新的领袖,文学大家。他积极主张诗文革新,在北宋文学革新运动中具有重要的先导作用。他的文学主张对欧阳修、尹洙、王安石、苏轼具有直接的影响。范仲淹又大力提倡真朴淳厚、舒和畅达的文学主张,对宋代文学重尚理义,特别是对宋诗平达淡远、朴直真切的特色形成,具有理论上的指导意义。据《全宋诗》、《范文正公全集》统计,范仲淹诗作现存302首和词227首。其中《岳阳楼记》、《严先生祠堂记》被收入《古文观止》。尤以《岳阳楼记》被后人称之谓中国古代散文巅峰之作。

范仲淹作为中国古代知识分子的杰出代表,他开启了北宋士大夫在“庙堂”、在“江湖”秉公直谏、勇于担当、无私奉献的一代新风。 “宁鸣而死,不默而生。”范仲淹当时因秉公直谏被三次贬官,但开启了北宋官场谏言论事的新风。

“公罪不可无,私罪不可有”是范仲淹的又一至理名言。主要在于倡导士大夫为官要清正廉洁,严于律己,勇于任事,敢于担当。充分地体现出一种积极向上的人生价值与处世精神,后来成为宋代士大夫为官从政的准则。

公元1038年,西北边境西夏国首领李元昊发动了对北宋的军事进攻。消息传来,朝中文武大臣,聚首相顾,一筹莫展。范仲淹临危受命出任龙图阁直学士,与韩琦并为陕西经略安抚使兼知延州,负责西北边境的战事。根据敌我双方的舆情,范仲淹采取了积极的战略防御策略,他把州兵分为六将,每将三千人,分部训练。接着,他修复沿边城寨,屯兵营田,免除赋税,保护产业,招还流亡,发展生产,从而使延州边防稳固如山。

宋仁宗庆历三年(公元1043年)七月,正当范仲淹率领西北军抗击西夏侵入取得阶段性胜利,迫使李元昊重新求和称臣之时,朝廷急诏范仲淹火速回京,商议国事。八月,仁宗帝下诏:范仲淹掌中书执宰门,拜参知政事(宰相)。九月,仁宗帝在天章阁召见范仲淹,询问国家改革之事。范仲淹给出了十项改革措施。宋仁宗对范仲淹所提十项改革措施和州县办学的主张十分赞赏。他即颁诏全国,付诸实施。这些政策措施的实施使北宋一度出现了政治清明、经济繁荣、百姓安居乐业的新气象。

《岳阳楼记》的艺术之美

我国当代著名文学评论家梁衡在《〈岳阳楼记〉留给我们的文化思考和政治财富》一文中点评:“文章应达到‘三境之美’,即景物之美、情感之美、哲理之美。用这个标准来分析《岳阳楼记》我们就会惊喜地发现它达到的艺术高度,就不难明白它为什么称得上千古第一美文。”

中国古代文学理论家刘勰在《文心雕龙·宗经篇》中论述:“文能宗经体有六义:一则深情而不诡,二则风清而不杂,三则事信而不诞,四则义贞而不回,五则体约而不芜,六则文丽而不淫。”我们不妨用古今二位文学评论家的理论视角,一起来赏析范仲淹《岳阳楼记》的“三境”“六义”之美。

结构之美。纵观《岳阳楼记》的结构布局,开端由事入景,言简意赅;中部即景生情,曲折多姿;末部由情化理,气势如虹,以见心境。全文结构层层深入,逐步推展,如名山探幽,渐入佳境,不但前后贯串,紧凑有力,而且先后呼应,匠心独具。

情景之美。《岳阳楼记》中间部分的三、四两段是写景的,分别从“雨悲”与“晴喜”两种情景着眼,对比映衬,情景交融,层次分明,有声有色,令人叹为观止。

文采之美。《岳阳楼记》立意高远,文采蔚然,所以成为千古美文,其文字修辞颇具特色,采用了对偶、拟人、借代、设问等手法。

语言之美。范仲淹是北宋诗文革新运动的领袖人物,他的《岳阳楼记》是北宋古文革新的代表作。他对语言文字的创意与追求,可以说是达到了无以复加的程度,创造了不少历久弥新的经典语言,直到现在仍被广泛应用。

气韵之美。古人为文,重在养气。作为鸿儒大贤的范仲淹为文也极重气势。在《岳阳楼记》中处处可见,后人说《岳阳楼记》:“其文气如重山复岭,排叠压下;又如江湖海浪,滚滚而至,不可抵御。”

心灵之美。文章的风格,是作家心灵的再现,是创作个性在作品中直接的、具体的反映。今天读范仲淹诗文,再 “想见其为人”,我们往往首先会被文章的立意高迈所吸引,会被范仲淹的高洁心灵所感召。这应该是范仲淹《岳阳楼记》产生无穷魅力的主要原因。

泰州与范敬宜的《望海楼记》

《望海楼记》作者范敬宜是我的前辈,他是范仲淹的28世孙,我是30世孙,他是首任中国范仲淹研究会的会长,我是现任研究会的会长,我跟他的关系当然是不用说了,非常的密切,我对他是非常敬仰的,他对我的教育、提携,影响也非常之大。

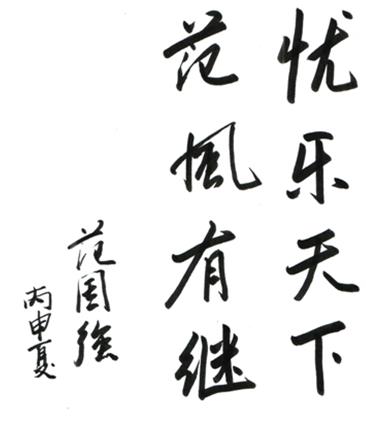

《望海楼记》成文以后,当时他也给我看了,我的感觉写得很好,特别是那个第三大段自然段,六个“望”,写得特别地有气势,因为我是搞音乐的,我喜欢朗诵对吧,我说你这个朗诵起来也会特别抓人心,能够表达一种对大海的敬畏,对大海的对自然的尊重等等。

我作为一个学者,不因为是他的后辈,就对这篇“记”的评价很高,我觉得,首先他的文采很好,通篇500多个字,基本上采用了古代散文的格式,古代散文的格式,文字很美。只要我们细心地去品读一下,都觉得他是非常的到位的,就是文采非常好。第二是有思想。这个思想是在什么地方呢?他写第一段的时候,很多人都会写成是谁叫我写的,为什么要写?但是他不是这样的,他融入了在泰州的两个灵魂人物、标杆人物,一个就是范仲淹,一个就是滕子京,融入了范仲淹和滕子京以后,又引出了主要的思想,“君子不独乐”,作为岳阳楼记的呼应,是在《岳阳楼记》前大约20年写的吧,当时范仲淹就有这个思想。文章里他把这个内涵放进去了。所以我说范老在这篇“记”里面安装了一个灵魂,一个文学思维、一个思想思维,“山不在高,有仙则灵。”由于有了这两个人的安放,特别是有了范仲淹的思想安放,他这篇“记”就活了,就是有思想的。

第三段的时候,写了六个“望”,是范老对社会、对宇宙、对自然的一种思考全写在里头了。他写的不仅仅是海,写的是整个社会,所以思想的含量是非常大的,因此他最后一句“愿世之登临凭眺者,于浮想之余,有思重建斯楼之义。是为记”。所以愿我们后面的登临者,不要为了想海而想海,要想到重建这个楼,它的含义是什么?要想范老想表达的是什么?这个我觉得他写得很有分量。(来源:泰州日报、泰

州晚报 记者邱骏 高峰 毛晓华)